사라진 풍물과 명소

광주광역시의 사라진 옛 풍물과 명소를 보존.관리 중인 사진으로 볼 수 있다.

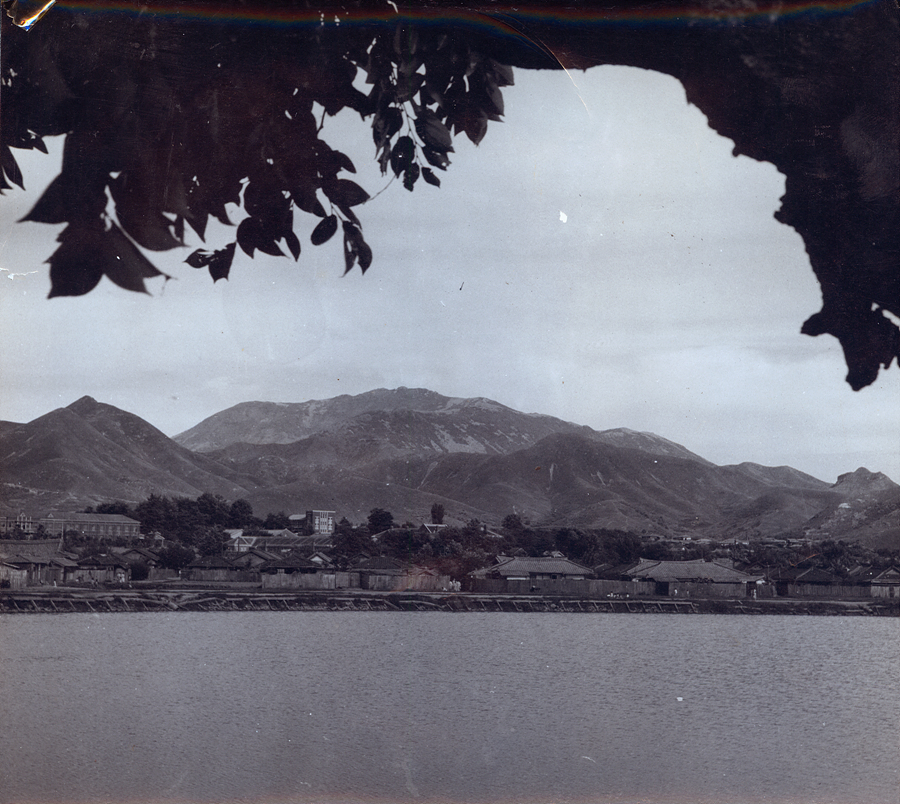

경양방죽

광주광역시 북구 동운동에 위치한 공원.

광주시에서 1967년에 태봉산을 헐어 메워 없어진 경양방죽은 조선 세종 때에 축조한 저수지였다. 이 저수지에는 인간과 개미의 사랑과 의리가 깃든 이야기가 전해온다. 광주에 김 방(金 倣)이라는 성품이 어질고 착한 농부가 흙탕물에 떠내려 오는 커다란 개미집을 발견하고 불쌍히 여겨 물결이 미치지 않는 무등산 기슭에 개미떼를 옮겨다가 살게 하고 먹을 양식까지 가져다 주었다. 그런지 얼마 뒤부터 매일아침 일어나 보면 마당 가운데 쌀더미가 쌓여 있어 가난하던 김씨는 갑자기 부자가 되었다. 때마침 광주 고을의 창고에 있던 쌀이 밤마다 줄어들므로 원님은 범인을 찾다가 이 소문을 듣고 농부를 데려다 문초를 하게 되었다. 그러자 허공에서『그가 범인이 아니다』하는 소리가 계속 들려오므로 그를 석방하였다. 무사히 집에 돌아온 김씨의 꿈에 개미가 나타나「생명의 은인인 당신에게 은혜를 갚고자 저희들이 한 짓」이라고 쌀의 이동 경위를 밝혔다고 한다. 이에 김씨는 자기 재산을 털어 이곳에 방죽을 쌓고 경양지라 하였다고 한다. 이 경양지는 수심 약10m, 면적 약 5만평 이었으며, 1967년 태봉산을 깍아 매립하여 현재의 시청사와 인근 주택지를 조성했다.

1940년 경양호

1947년 경양호

1955년 경양호

유림숲

광주의 서북단 장성가도에 이른 대로변의 광주천 동안 일대에 숲을 이루었다.

원래 유림숲길은 한말에 개설된 목포~서울~신의주선 국도 1호선 가운데 누문동에서 유동?임동을 거쳐 일신방직 앞까지 양편에 걸쳐 있었다. 따라서 이 숲은 광주성에서 북문과 누문을 거쳐 서울로 통하는 중요한 가로수로서 팽나무?참느릅나무?귀목나무?이팝나무?벚꽃나무?버드나무 등 80여종의 수목이 밀집하여 울창한 숲을 이루었다. 현재의 유동이니 임동이니 하는 동네 이름도 모두 여기에서 유래한 것이다. 그래서 옛날에는 이 거리를 “버드리” 라고도 불렀다.

이 숲들은 현재 북성중학교와 성요한병원 사이에 있었으나 1968년에 교통에 방해된다고 하여 모두 베어버렸다.

1917년 유림숲(현재 북성중과 성요한병원사이)

1917년 유림숲(광주천 동안일대)

광주읍성

광주 읍성터는 1992년 4월 전라남도청 주차장을 만들기 위하여 부지정리를 하던 중 확인된 유적으로 지적도상에도 그 흔적이 나타나고 있다.

1879년 간행된 「광주읍지」에는 석축 둘레가 8,253척, 높이 9척이며 성안에 1백개의 우물과 여첩이 있으며, 못은 지금은 없어지고 성문으로 서원(瑞元 동), 광리(光利 서), 진남(鎭南 남), 공북(拱北 북)의 4문이 있었음을 기록하고 있다. 1904년 광주 읍성의 인구는 1만명 내외였으며, 성은 그때까지 잘 남아있었다. 1931년 기록에는 관찰부(觀察府)가 무덕전(武德殿)자리에 있었음을 밝히고 있다. 읍성의 철거는 1909년 일본군이 한말 의병항쟁을 탄압하면서 시작되었고, 그 자리에는 도로가 개설되어 일본인 신시가지가 형성되었는데 오늘날의 충장로 2?3가이다. 동헌등 조선시대 광주읍성 관아가 있었던 전라남도청은 고려초기 무진년명 석등(시유형문화재 제5호)등의 유물로 보아 원래는 절터였던 것으로 보인다. 따라서 이 읍성은 조선시대 이후에 축성되었음을 알 수 있다. 현재는 성벽과 관련된 돌들과 흙으로 된 둑만 일부 남아 있는데 확인된 성벽이 높이는 1.9m 이다. (문화재자료 제20호 : 1994. 4. 13 지정)

광주읍성 이야기

광주읍성은 중앙로~황금로~구 시청사거리~도청 뒤~노동청~전남여고~중앙 초등학교 정문까지 석축으로 둘러 싸여 있었다. 성밖은 모두 도랑을 파서 외부침입을 막았으나 도시가 커지면서 성을 철거하기 시작했다. 1908년부터 8년에 걸쳐 바지게 등을 이용하여 작업이 이루어졌다. 4대문을 열고 닫을때는 태평소를 불며 취타(吹打)를 울렸다. 취고수(나팔수와 북잽이)는 노란제복을 입고 남색띠를 둘렀으며 머리에는 초립을 쓰고 미투리를 신었다. 지금의 충장로 2가 조선대학교 동창회관 쪽에서 무등극장에 이르는 일대가 옛날의 광주객사터였는데, 객사안에는 목사의 집무장소로 쓰인 동헌과 부속건물이 있었다.

태봉산

조선 인조 2년(1624) 이 괄(李 适)의 난 때 임금과 왕비가 피난 중에 왕자를 얻었으나 어린 왕자는 잔병이 많아 걱정이 끊이지 않았다. 근심 끝에 왕비가 백일 불공을 드리자 꿈에 도사가 나타나 『왕자의 태를 묻은 곳은 땅 기운이 불순하여 태를 괴롭히고 있기 때문이니 광주 고을 복판에 있는 여의주(如意珠) 모양의 둥글고 작은 산에 태를 옮기고 금을 태와 함께 묻으라』하였다. 도사의 말대로 왕자의 태를 이곳에 이장하였더니 병이 나았다고 하는데 태봉(胎峰)이라는 이름은 여기서 비롯된 것이라고 한다. 그후 1929년 7월 광주지방에 극심한 가뭄이 들자 촌로(村老)들은 태봉산에 남몰래 쓴 무덤 때문에 가뭄이 들었을 것이라는 미신에 현옥되어 산 꼭대기를 파헤쳤다. 이때 태를 담은 백자 항아리와 태실(胎室), 그리고 1돈 5푼의 금박(金箔)등 많은 유물이 출토되어「태를 묻었다」는 뜻의 태봉이 사실로 확인되었다. 풍수지리상 광주의 지형은 이무기가 용이 되어 여의주를 물고 하늘에 오르는 화룡승천(化龍昇天)의 형국인데, 태봉산은 바로 여의주에 해당되는 산이었다고 한다.

북구 신안동에 있었던 태봉산은 높이 30m에 약 3,000평 정도의 둥글납작한 산이었는데 1967년 이 산을 깎아 경양지를 매립하여 없어지고 말았다. (현 광주역 부근)

1955년 신안동 일대의 전경 사진의 우측 살레시오고 옆에 태봉산이 보인다.

1967년 태봉산태봉산(경양호 매립 위해 깍임)

1967년 태봉산

미니 골프장

계림동 경양호(경양방죽) 옆에 있었는데 산책 나온 시민들이 즐겨 이용 하였다.

1947년 미니 골프장(계림동 경양호옆)

1955년 미니골프장(경양방죽 옆)

무덕전

현 전남 경찰청 기동대 옆에 있었는데 금남로 확장공사시 철거되었다.

앞마당에 있던 재명석등은 전남도청내 지금의 자리로 옮겨졌다.

1967년 전남도청 앞 지금은 사라져 버린 무덕전의 모습

1988년 무덕전

광주금융조합 창설기념비

6.25사변 뒤까지도 광주공원에 서 있었는데 일제 잔재물이라 하여 철거되고, 지금은 이 자리에 어린이 헌장탑이 세워져 있다.

사직공원 전망대와 풀장

사직공원의 전망대는 시민들의 휴식처 였으나 1972년 철거되고 그 자리에 팔각정이 들어섰다.

북구 신안동에 있었던 태봉산은 높이 30m에 약 3,000평 정도의 둥글납작한 산이었는데 1967년 이 산을 깎아 경양지를 매립하여 없어지고 말았다. (현 광주역 부근)

1950년 사직공원 전망대

1955년 사직공원 전망대

사직공원 내에 노천식으로 만들어진 이 풀장은 487평의 규모로 1971년에 개장, 많은 시민이 이용하였는데 1986년까지 운영하다가 폐쇄되었다.

1975년 사직공원 풀장

시민관

대인시장 입구에 있었는데 이 극장이 철거되고 현재의 한미쇼핑 건물이 들어섰다.

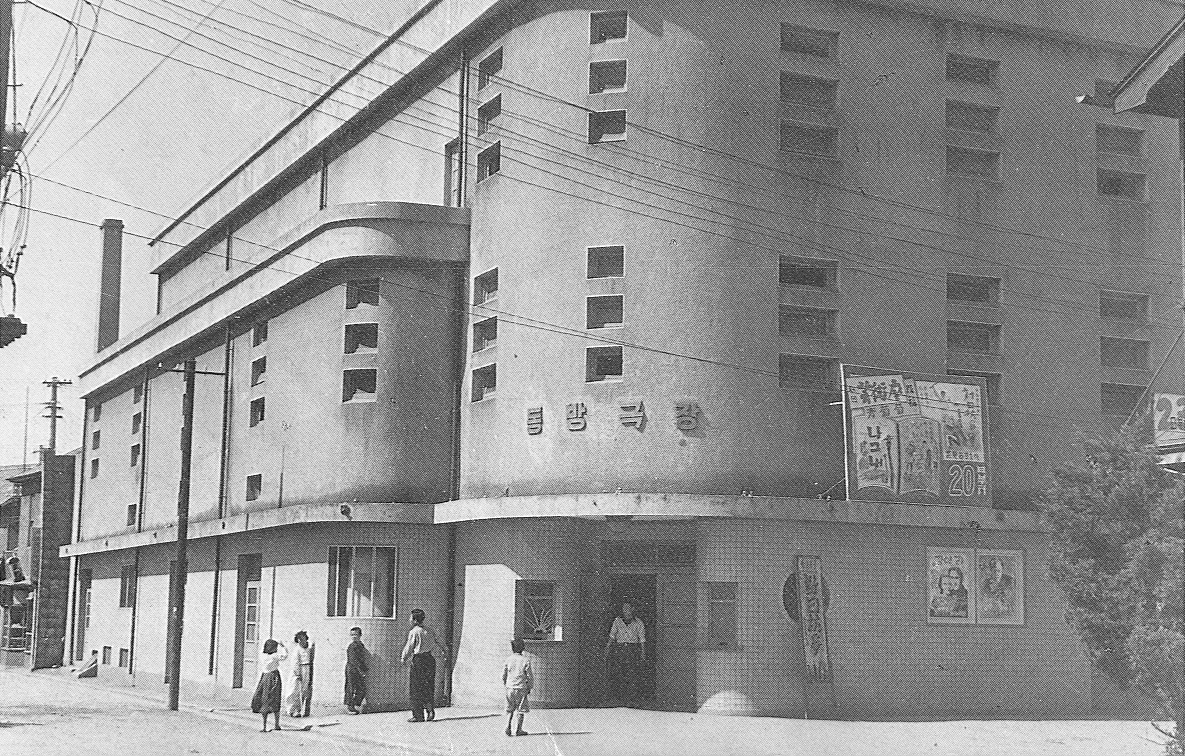

동방극장

충장로 1가 무등극장 자리에 있었는데 많은 시민이 이 극장을 이용하였다.